簡介

香港中文大學(中大)賽馬會氣候變化博物館將於2023年10月舉辦「褪色的珊瑚」到校流動巡迴展,向學生展示氣候變化對海洋生態的潛在威脅,並啟發他們應對氣候變化的新思維和實際行動。

活動內容

日期

2023年10月

對象

本地中學生

報名

請於2023年8月4日(星期五)前填妥網上報名表格,先到先得,額滿即止

費用

全免

語言

中文及英文,輔以粵語講解

查詢

梁嘉穎先生(3943 3975;wayneleung@cuhk.edu.hk)

![]()

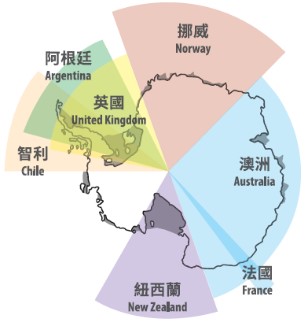

各國於《南極條約》出現以前在南極領土主權上競爭激烈,圖中顏色重疊的部分顯示該地區曾為多個國家所爭奪。條約在確立後不單舒緩了當時緊張的局勢,亦有效地促使南極洲成為國際共有的公共資源。

1940年代末至1950年代期間,在南極的領土主權爭議引致大西洋南部和南極鄰近地區的局勢緊張。1959年,多國簽訂《南極條約》,肯定南極只可用於和平目的,並且禁止一切具有軍事性質的活動。條約於1961年6月23日正式生效。

條約涵蓋南緯60°以南的地區,包括以下目標:

《南極條約》的最終目的是要讓南極成為一個只有和平與科學研究之地。

多年來,《南極條約》的成員數量從最初的12個簽署國增加到現在的46個。同時,伴隨《南極條約》的各種相關建議和協議亦不斷增加。其中,三項國際協議仍然生效:

這些相關協議與原《南極條約》,現時統稱為《南極條約》體系。《南極條約》體系是一個國際性的綜合條款,用以確保締約國在使用南極的事宜上互相尊重,並且有效地約束各國在南極的活動,故亦常被譽為國際合作監管公共資源的成功典範。

如欲了解更多資訊,請參閱綠識閣上的南極專頁。